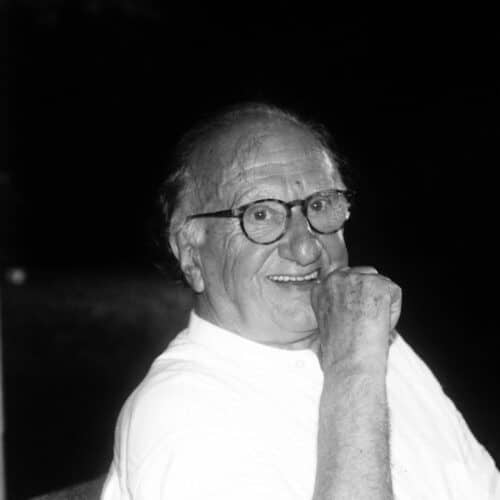

Dans la culture dominicaine, le tiguere est un homme rusé, qui sait naviguer dans toutes les situations. Il incarne la survie, mais aussi une forme de masculinité imprégnée de machisme. Réalisateur, scénariste et producteur dominicain, José María Cabral nous dévoile les coulisses de la création de son long métrage.

Pourquoi avoir décidé d’aborder la question du masculinisme, et d’utiliser un camp comme cadre de la transformation identitaire ?

J. M. C. : L’idée est née de mes propres expériences durant l’enfance et l’adolescence. J’ai vécu de près la pression de devoir correspondre à un modèle de « mâle alpha » que la société imposait comme idéal. Ces vécus ont vraiment été la graine de Tiguere. Il ne s’agit pas d’une autobiographie, mais cela part d’une mémoire à la fois personnelle et collective. J’ai voulu explorer comment cette masculinité rigide affecte les jeunes, et comment elle marque des générations entières. Pour représenter cette transformation identitaire dans le film, j’ai opté pour la figure du camp, une métaphore visuelle très forte, avec un espace clos, hiérarchisé, où les adolescents sont façonnés sous la discipline et l’autorité. On peut le lire comme une dystopie, mais pour beaucoup d’entre nous qui l’avons vécu, ce n’est pas si éloigné de la réalité. Visuellement, je me suis inspiré de mes propres souvenirs, de camps réels, mais aussi de références cinématographiques montrant des groupes isolés et sous pression.

Que reflète le conflit entre Pablo et son père ? Que diriez-vous à un jeune Pablo d’aujourd’hui ?

J. M. C. : Avec ce film, je souhaite que le public prenne conscience de la nocivité de la masculinité toxique lorsqu’elle s’impose comme la seule manière d’être un homme. Elle est constituée d’un mélange de structures culturelles très anciennes, dont nous héritons, mais nous continuons aussi à reproduire ces schémas aujourd’hui, parfois sans les remettre en question. La relation entre Pablo et son père incarne un conflit générationnel : le père incarne un modèle plus ancien et autoritaire. Mais il y a aussi un affrontement plus profond entre deux visions de ce que signifie être un homme : l’une fondée sur la force et le contrôle, l’autre qui commence à s’ouvrir à la vulnérabilité et à la liberté d’être soi-même. Je souhaiterais dire aux jeunes d’aujourd’hui qu’il n’ont rien à prouver pour être des hommes. L’authenticité est ce qu’il y a de plus important dans le développement de sa personnalité.

Comment avez-vous dirigé les acteurs et travaillé la mise en scène pour incarner cette tension entre autorité et émancipation ?

J. M. C. : Nous avons beaucoup travaillé avec les acteurs avant le tournage, dans un processus de répétitions et de réflexion. Il y a eu un gros travail de table : lecture du scénario, analyse des scènes, discussions sur ce que vivaient les personnages. On a aussi laissé de l’espace aux acteurs pour qu’ils puissent se connecter à leurs propres expériences, à des vécus en lien avec le thème du film. À partir de là, nous avons beaucoup improvisé. Je leur donnais une certaine liberté – tout particulièrement aux jeunes acteurs – pour qu’ils puissent s’exprimer avec leurs propres mots, même si ce n’était pas exactement ce qui était écrit dans le script. L’essentiel était que cela sonne juste, que naisse une complicité réelle entre eux. Cette naturalité était essentielle pour que les personnages soient vécus, et pas simplement interprétés.

Question bonus: Quelle image avez-vous de Biarritz ? Qu’avez-vous ressenti à l’idée que votre film soit sélectionné ?

J. M. C. : C’est un festival que je respecte beaucoup, pour son histoire et pour la manière dont il relie l’Europe au cinéma latino-américain. Quand j’ai appris que Tiguere avait été sélectionné, j’ai ressenti de la fierté, mais surtout de la gratitude. Que cette histoire si personnelle, née dans un contexte très dominicain, puisse voyager et être comprise ailleurs, cela prouve que la question de la masculinité est universelle.

TIGUERE, José María Cabral, festival Biarritz amérique latine